JTAトイレ賞受賞作品からPart3

司会・講師

- <司会>高橋未樹子 日本トイレ協会理事/コマニー(株)研究開発本部研究開発課 課長

- <講師1>発達障害のある子どもとトイレ 西村顕(横浜市総合リハビリテーションセンター)

- <講師2>“待てる工夫”アイキャッチとなるアート ~保護者のトイレを待ちきれない発達障がいのある子どもたちを手がかりに考える~

佐藤敬子(TOTO株式会社)

講演概要

発達障害のある子どもとトイレ

(司会:高橋)

皆さま、ご参加いただきましてありがとうございます。

第40回「うんと知りたいトイレの話」を始めさせていただきます。本日の進行を務めます、トイレ協会の高橋です。

今回は「発達障害」をテーマに取り上げます。

はじめに横浜市総合リハビリテーションセンターの西村さんから、発達障害のある方がトイレでどういったことに困っているのか、その背景についてお話いただきます。

その後、2023年度のJTAトイレ賞を受賞されたTOTO株式会社の佐藤さんから、「“待てる工夫”アイキャッチとなるアート」についてご講演いただきます。

(西村)

横浜市総合リハビリテーションセンターで建築職として勤務する西村です。本日は「発達障害のある子どもとトイレ」というテーマでお話しします。

私の主な業務は個人住宅の相談で、その6〜7割が発達障害のあるお子さんに関するものです。

発達障害とは、ASD(自閉症スペクトラム障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、LD(学習障害)などを含む総称です。ASDはコミュニケーションや社会性に、ADHDは不注意や多動性に、LDは読み書きなど特定の学習に困難さがあるといった特性があります。これらの特性を持つ人たちへの支援として、目で見てわかりやすく環境を整える「構造化」という考え方が非常に有効です。

これはアメリカで体系化された支援手法で、当初建築職の私は「コンクリート構造」のような話かと勘違いしましたが、実際は生活をしやすくするための援助手法です。例えば、玄関に靴を揃える場所を示すシールを貼ったり、1日のスケジュールを絵で示したりすることで、子どもが見通しを持って行動できるようになり、混乱を防ぐことができます。これは家庭というルールのない空間において「ルール作りのきっかけ」となります。

2018年に横浜市内の特別支援学校(知的部門のみ)等の保護者1、164名を対象に、公共トイレに関するアンケート調査を紙媒体で実施しました。

この調査は日本工業大学の野口先生、横浜国立大学の大原先生と共同で行ったものです。その結果、回答者の約8割が公共トイレで困った経験があると答え、特に知的障害が重い方ほどその傾向が強いことがわかりました。

困りごとの内容としては、「汚れやにおい」といった物理的な問題のほか、男の子の母親などが介助に困る「異性介助」の問題が挙げられました。また、感覚過敏も大きな課題で、特にハンドドライヤーの突然の大きな音、光、臭いなどを苦手とする方が多くいます。

感覚の問題は非常に多様で、うちのセンターでは感覚特性を「感覚過敏」「感覚鈍麻(低登録)」「感覚探求」「感覚回避」の4つに分類する感覚プロファイルも用いて、その子に合ったプログラムを組んでいます。

多機能トイレの利用では、子どもが非常ボタンや開閉ボタンに興味を持って押してしまい、親が用を足している間にドアが開いてしまったという経験も多く報告されています。あるショッピングセンターでは非常ボタンの通報の9割以上が誤報という話もありました。このため、ボタン類の配置やカバーの有無が課題となっています。

“待てる工夫”アイキャッチとなるアート ~保護者のトイレを待ちきれない発達障がいのある子どもたちを手がかりに考える~

(高橋)

西村さん、ありがとうございました。続いて、TOTO株式会社の佐藤さんからご発表いただきます。

こちらの作品は2023年度のJTAトイレ賞を受賞されました。審査員からは「壁画アートで子どもたちを引き留めるというアイディアに感心した」「アート自体がトイレの雰囲気を向上させる効果もあり、とても斬新で優れた提案として高く評価できる」とのコメントが寄せられています。

それでは佐藤さん、よろしくお願いいたします。

(佐藤)

TOTOの佐藤です。本日は、JTAトイレ賞を受賞した「“待てる工夫”アイキャッチとなるアート」についてお話します。

私達は「一人でも多くの人が使いやすいパブリックトイレ」を常に目指しており、この「一人でも多く」という言葉には、まだ全ての人に配慮できていないかもしれないという自覚と、少しでもその輪を広げていくという決意が込められています。

この提案は、発達障害のある方をヒントに、より多くの人が使いやすいトイレを考える中で生まれました。まず背景として、異性介助が必要な高齢者や障害のある方、そのご家族、あるいはトランスジェンダーの方など、多様な利用者のために、男女の性別を問わず利用できる共用トイレの必要性が高まっています。

特に発達障害のあるお子さんを持つ保護者からは、「子どもがどこかへ行ってしまわないか不安で、自分がトイレに行くのを我慢してしまう」「子どもと自身の性別が違うため、年齢が上がると一緒に入れるトイレが少ない」といった切実な声が聞かれます。

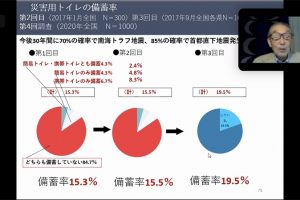

私たちが実施したアンケート調査でも、異性の親子で外出する保護者の45%が男女別のトイレ利用に抵抗を感じており、性別に関係なく利用できるトイレがトイレエリアの外側にあると使いやすい、という声が多いことがわかっています。

このアイディアのきっかけは、横浜駅のトイレでヒアリングした際、ある保護者から「個室で一緒に入れるのは助かるが、子どもがどこかへ行かないように結局腕を掴んだまま用を足した」という声を聞いたことでした。

そこで、自身も発達障害の息子さんを持つコンサルタントの橋口さんの協力を得て、子どもが自然と待っていられる「待てる工夫」を考案しました。橋口さんは「親子がはぐれることは、事件や事故に巻き込まれかねない命に関わる問題」と切実さを語っていました。

発達障害のあるお子さんには、「数を数える」「指でたどる」「細かい違いを見つける」といった特定の行為に集中する特性が見られることがあります。これらの要素を「数える」「探す」「動く」「ストーリー性」「連想する」「マニアック」という6つの仕掛けに分類し、これらを盛り込んだ4種類のアート(「丸い1~10」「円周率」「らせん階段」「いろんなハト」)を制作しました。

例えば「円周率」は山手線の路線図をイメージし、「いろんなハト」は色の識別が難しい子どものために特定の鳥にだけ「目」を描くなどの工夫を凝らしました。

これらアートのひとつをイオンモール様がイオンモール沖縄ライカム店のトイレに設置くださいました。ご利用いただいた発達障害の特性を持つお子様の保護者の方から「いつもは30秒くらいしか待てない子どもが、アートの数字を数えながら待つことができた」「自分が用を足し、手を洗い終わるまで待ってくれたのは初めて」といった、非常に肯定的な評価をいただくことができました。

しかし、イオンモール沖縄ライカム店での調査では、アート以前に「そもそも慣れないトイレに入れない」お子さんが半数以上いたことも分かりましたし、「地元にこのようなトイレがあることを知らなかった」という声も聴きました。トイレに行ける体験を積んでもらいやすくすることや情報発信の重要性も痛感しました。

質疑

(Nさん)

ハンドドライヤーは他の人が、他人が使うと突然大きな音がするから苦手なのでしょうか。自身で使うハンドドライヤーの音も苦手なのでしょうか?ハンドドライヤー以外に苦手な音はありますか?擬音装置の音はどうでしょうか?

(西村)

多くは人が使っている音、突然鳴る音、大きな音が嫌いな人が多いかなと思います。それ以外の音については、擬音装置(音姫)も当然びっくりするという意見もありますし、定期的に自動で流れる小便器の洗浄音や、換気扇の音が嫌という方もいらっしゃいました。

発達障害の特性として見通しを持つのが苦手な方が多く、予期せず突然鳴る音が苦手なのだと思います。何度も聞いても慣れるものではなく、黒板を爪でひっかく音のように、慣れないという意見が多いです。

(Hさん)

発達障害には大きくLDとADHDがありますが、トイレの設計上の注意点は異なりますか?

(西村)

単独のLD(学習障害)の方には、環境面の支援はあまり必要ないかなと思います。ただ、LDとADHDとASDが重複している方もたくさんいますので、そういう方にはADHDの特性である「落ち着かない」点などへの支援が必要だと思います。

(Gさん)

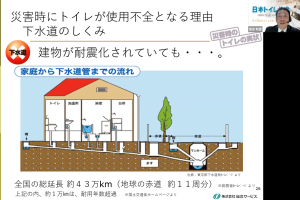

災害時には環境が大きく変わるので、混乱しそうですがどのような対策が考えられますか。携帯トイレ、仮設トイレを使う場合はどんな工夫が必要でしょうか。

(西村)

大変ですよね。普段体育館だったら走り回っていい場所が、避難所ではダメになるなど、ルールの変更をちゃんと説明していかないと混乱してしまいます。対策として、災害が起こる前に支援者と一緒に携帯トイレを使ってみて、イレギュラーな事態への対応を練習している保護者の方もいました。

(Kさん)

お子様が自身の性別とは異なるトイレに入ることに抵抗を感じますかというのは、お子様本人が感じるのか、保護者が感じるのか、どちらに対して聞かれているんですか。

(佐藤)

保護者に対してです。

(Kさん)

ということは、お子様は感じていないかもしれないんですね。そこの説明が、すごく間違えやすいかなと思いました。

(Oさん)

子どもにも自尊心があり多機能トイレに入るのは目立って恥ずかしいし、違うと思うようです。

小学生の中学年から高学年になった頃の息子がそうでした。

自分は男の子なので男子トイレに入ると決めているが、流し方が分からず困った経験からトラウマになり、外出先でトイレに行けなくなりました。

多機能トイレは障害のある人が使うトイレだと思っているので、そこに入るのは嫌だと言うわけです。

(Hさん)

非常用呼び出しボタンのカバー(発達障害のある人には必要、視覚障害のある人には不要)のように、障害のある人たちの間での相反するニーズをどう解決していけばよいでしょうか。

(佐藤)

今やれるとしたら、バリエーションを設けることだと思います。

例えば、全ての個室に擬音装置を付けるのではなく、必要としない人のために設置しない個室も用意するといった対応が考えられます。

(高橋)

ありがとうございました。トイレに対する情熱に毎回刺激を受けています。皆さまもぜひ今年のJTAトイレ賞にご応募ください。本日はありがとうございました。