関東大震災から100年 災害時の対応はできていますか?

司会・講師

- <司会>高橋未樹子 日本トイレ協会理事/コマニー(株)研究開発本部研究開発課 課長

- <講師1>関東大震災におけるトイレ・し尿処理の状況 森田 英樹(総合トイレ学研究家)

- <講師2>2023年災害時トイレの備蓄状況 足立 寛一(株式会社エクセルシア 代表取締役)

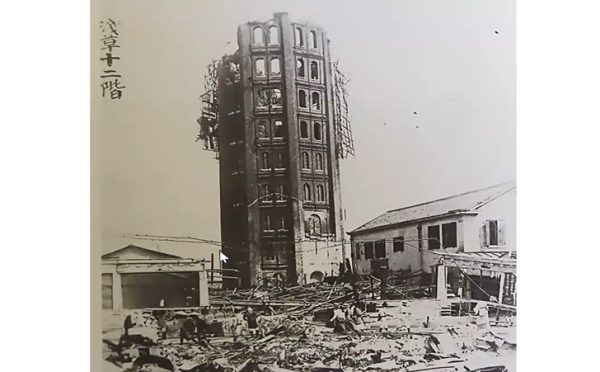

関東大震災におけるトイレ・し尿処理の状況

震災前のトイレ事情

1923年に発生した関東大震災について話すが、広く関東全域ということではなく、比較的資料が残っている東京の中でもごく一部分の地域のトイレ事情について話す。

東京が東京都になったのは昭和18(1943)年以降で、それ以前は東京府と呼んでいた。

現在の東京都の東側の地区に、明治22(1889)年に15区を設置した。

大正時代(1912年〜1926年)、し尿は回収されずに、まさに厄介者となっていた。

関東大震災の5年前、大正7(1918)年の資料によれば、し尿の回収に誰も来なくなってしまったために、困り果てた市民は便壺の底に穴を開けてし尿を地下に浸透させたり、夜にこっそり下水に流したり、し尿を捨て始めた。当時は側溝や川も、広く下水と呼んでいた。

夜こっそり側溝などにし尿を捨てるということが起き始め、東京市や各区役所には連日苦情が寄せられるようになってきた。

この問題が深刻だったのは、山の手地区だった。

高台の地域で、かつて大名屋敷や寺院が多かった。そのため、土地の各区画が大きくて人口密度が低い。高台のため高低差があって、人力でし尿を運搬するのが大変だった。

このように、山の手地域は、し尿回収の効率が非常に悪かった。

山の手地域は、関東大震災では、火災が比較的少なく、被害が比較的少なかった。

それに対して下町は、低湿地帯を埋め立てて職人や商人の町とした地域で、区画が小さくて人口密度が高い。河川や運河など水運に恵まれていて、船でし尿の運搬ができたので、非常に回収効率が良かった。この地域は、火災が多く発生して、震災の被害が非常に大きかった。

関東大震災の直前は、効率の悪い山の手地域でし尿回収の問題が深刻化し始めていた。

江戸時代には、都市周辺の農村から、農民が都市に来て、なじみの家からし尿回収をして帰っていく。距離としては、人力で行うので、10kmや20kmが限界になってくる。

作物を市場に届け、その帰りに、し尿を回収していた。

1868年に江戸時代が終わり、都市化が進んで、都市部が拡大してきた。

そうすると、都市と農村の境が農村の側に移動するので、農民としては、わざわざ遠くの、古くからの市街地に行かなくても、必要なし尿が得られることになってくる。

そのため、昔からの市街地である山の手地域が、し尿の汲み取り停滞地域になった。

震災前には、苦情が多く寄せられ、東京市としての対策が求められていた。

大震災の前年、大正11(1922)年、東京市の三枝市議が、し尿問題に関する質問状を出している。

1919年、震災の4年前には、東京市は、市内でし尿の汲み取りが最も停滞していた地域で、し尿の無料汲み取りを実施している。

東京市の調査では、農民から代金を受け取って汲み取りをさせている地主はほとんどなく、逆に地主が代金を支払っている場合が多い。

江戸時代には、地主とか大家が、農民にし尿をくみ取らせてやる代わりに代金や農作物を置いて行かせていて、し尿は商品だったが、この調査が行われたころは、そのようなやり方はほとんどなくなっていた。

一方で、長年の付き合いの関係から、無料で汲み取りをしている農民もいたようだ。

ビジネスとしては、個人的に農民が市街地まで汲み取りに入ってくるということはほとんどなく、ほとんどが会社組織や肥料組合になっていた。

東京市では、1日に11,000石(1石は約180リットル)のし尿が排泄されていたと推定される。

その中で、民間で処理しきれない2,000石分を東京市が汲み取り処分する計画を立てた。

郊外まで大量に持っていくために、鉄道で輸送する計画だった。

また、三河島に下水処理場が造られ、震災の前に稼働していたので、そこに送るための下水管を設置し始めた。

特に停滞が激しかった小石川区、本郷区、牛込区、下谷、浅草の5区を、東京市が直営で汲み取りを行う区域として、295名で直接・間接的に業務にあたった。

この汲み取りでは、東京市が住民から料金を徴収した。

ここで、し尿が商品から有料で処分する廃棄物になった。

その一方で、今までのやり方というのも残っていて、二つのやり方が行われていた。

そういう中で大震災が起こった。

震災後のトイレ事情

1923年9月1日土曜日、11時58分。当時は、土曜日の午後は休みだったので、役所や会社では既に退勤した者も多かった。

記録を見ていくと、最初は被災者の救護活動を優先したということが書かれている。

橋の消失や崩落、漂流物で交通が遮断された。

当時、東京は非常に水運が発達していたから、川が使えなくなったということが、今以上に深刻な問題だったようだ。

流言飛語におびえて、作業員の参集も難しかった。

水道橋に自動車車庫があったようだが、そこで自動車が6台焼失したというのがかなり大きなショックだったようだ。

東京市は、262個の公衆トイレを持っていたが、そのほとんど、210個が被害に遭っている。

残ったのは52個、これは主に、被害の少なかった山の手地域にあった。

自動車は、水道橋車庫の6台がやられて、24台残った。

運搬用の桶や樽は、ざっくり言うと半分ぐらいが、無くなっているという状態だった。

関東大震災では火災の被害が大きかったが、火災は9月3日ぐらいまで続いた。

ほぼ火災が鎮火した4日の記録には、避難者集合地域に応急の仮便所を作り、清掃隊を組織し、掃除と消毒等を行ったとある。

焼失地域での便所の不足が深刻であったため、仮便所の増設を進め、市内に約400ヶ所を設置したという。

市が設置したもの以外にも、個人などいろんな人たちが作ったものも相当数あったと思う。

東京大学でも、多くの避難民のために多くの仮便所を作ったという記録がある。

東京大学の記録でも、行政が残した資料でも、「仮便所」という言い方をしている。

この時代に、仮設トイレという概念がすでに存在していた。

しかし、十分なし尿回収が行えないから、し尿回収に停滞が出てくる。

8日、震災から1週間後、停滞が著しくなり、東京市はし尿の排除計画を立てた。

震災前に2,000石の汲み取りを行っていたが、器具の約半数が消失・紛失しているために、難しい。

人口が、移動したり減ってきたりしていたので、1日の排泄量を7500石と想定して、そのうち、2,000石は、市や区の直営で無料で汲み取る。他は料金を交付して汲み取るということを計画として打ち出した。

具体的には、

①避難者の集合地域には仮便所設置、無料で回収を行う。

②青年団とか、在郷軍人会など、いろんなところの応援を受けて、とにかく汲み取る。そのときに汲み取り料を支払う。

③警視庁、府庁、内務省と連絡を取り、用具を手に入れる。様々なところに呼びかけて汲み取りの応援に来てもらうことを依頼する。

それから、

④船で運び出したり、下水道に放流したりする。

1922年つまり、震災の前年に、三河島汚水処分場が稼働していたが、震災で被害を受けた。しかし、軽微であったということで、三河島処分場への下水道に放流するということが考えられた。

9月10日には、この計画を各区長に通達した。

東京市は、し尿の運搬のために、自動車10台、馬車60台を借り上げ、各区に配置した。

9月12日には、警視庁から自動車6台をし尿処理の応援として借り受けた。

9月14日には、内務省が自動車10台を応援として提供した。

震災から2週間目には、火災の被害が軽微だった山の手地域のし尿問題は、ほぼ解消に向かった。

火災により焼失した家屋の多い下町地域では、人々がバラックを作って、生活を始めていたが、そこでのし尿回収の停滞が深刻化していった。

9月22日。東京市は、肥料組合などと契約し、そこの汲み取りをさせた。各区長に状況を通達した。

9月25日。汲み取りに必要な用具が手に入るようになって、1日5,000石を汲み取れるようになっていった。

また、し尿の鉄道輸送やし尿投棄場の使用が再開された。

このことによって、相当量が回収できるし、また郊外にも運び出せるようになった。

11月25日には、し尿の無料緊急汲み取りを終了した。

当時のトイレ

現在の公衆トイレ、当時は街頭便所と呼んでいたが、東京市は262ヶ所を管理していた。

上掃除、下掃除があり、上掃除は室内清掃、下掃除はし尿の汲み取り。

室内清掃は、毎日2回から4回実施されていた。

汲み取りに関しては10の区は直営、5の区は請負汲み取りで監視員が監督をしていた。

特別な期間には作業員を増員し、防臭剤の散布もしていた。

東京市では、ちゃんとしたメンテナンスを行っていた。

震災で210ヶ所の街頭便所が破壊された。山の手地域の52ヶ所が使用可能。

復興事業で5ヶ年計画を立て、破損した210ヶ所を年に42ヶ所ずつ改修することにした。

しかし現実には、予算不足で計画が遅れ、昭和5年(1930年)の段階で、132ヶ所の改修にとどまった。

どんな便所が作られたのかについては、いい資料があまりないが、昭和12年(1937年)の本に京橋際公衆便所が掲載されている。

なかなかおしゃれな便所で、平屋建てで、公園の東屋風になっていて、中にベンチがある休憩所になっている。

1階部分には便所はない。便所は階段で地下に降りていく。

入口は1ヶ所の男女共用の便所で、大便器(当時はしゃがみ式)が4つあって、円形の壁に小便器が並んでいる。

田園調布の丸子橋公衆便所。これは東京市の復興事業として造られたわけではないが、これも上記の本に載っていた。

これは男女別。男子便所には大便器が1つと小便器が4つ、女子便所には大便器が2つ設置されている。

上野公園の池の端の公衆便所は男女共用。大便器が1つと、仕切りがなく、同時に2~3人が使える小便スペースがある。これは、まさに復興事業で作られたものだと思われる。

おわりに

し尿処理ばかりではなくて清掃に携わっていた人たちの記録には、清掃監視員、船長、機関士、自動車運転手などが出てくるが、その275人中101人が、自宅を失っていた。

半数近くが、被災者でありながら、清掃等にあたっていた。

本当にこれはただただ頭が下がるのみだ。

2023年災害時トイレの備蓄状況

携帯トイレの備蓄率

私は日本トイレ協会の運営委員で、災害・仮設トイレ研究会の副代表幹事で、携帯トイレの分科会の責任者をしている。

株式会社エクセルシアという携帯トイレを製造しているメーカーの社長でもある。

私たちは、3年ごとに携帯トイレの備蓄率に関して、同じ場所で、同じ人数でのアンケートをとっている。今回が3回目になる。

場所は、首都圏直下型地震のエリアと南海トラフ地震の被害を受けるであろうと予測されている都道府県を選んでいる。

首都圏直下型地震に関係しているところは、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県。

南海トラフ地震に関係するのは、静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知の6県。

各都道府県100人ずつ、計1,000人の方にアンケートをとった。

携帯トイレ、簡易トイレの備蓄率は、最初の調査時の2017年で15.5%、2020年で19. 5%、2023年は22.2%で、少しずつ増えてきている。

私たちとしては、まだまだ少ないと思っている。

男女比だと、女性の方が備蓄している率が高い。

トイレについては、男性よりも女性の方が非常に関心が高い。

年代別では、20代の方に備蓄しているという回答が多かった。

50代は非常に少ない。

50代の方は子どもへの教育費など出費が多く、トイレの備蓄に対して使うお金が非常に低いのかなと想像している。

都道府県別では、東京とか静岡で非常に備蓄率が高い。

静岡は、戦後すぐのころから大地震の可能性が指摘されていて、その対策として、備蓄をずっと前からやってきている。

東京は首都直下型地震への警戒もあり、非常に意識が高いのかなと想像される。

高知県は南海トラフ地震の可能性が指摘されているのに、備蓄の割合は低い。

都市化が進んでいないところだと、トイレの備蓄がなくても自宅の庭に穴を掘って排泄できるといった意見も多いので、そういう気分もこの数字に反映されているのかなと思われる。

一戸建てと集合住宅では、2020年はそれほど違わなかったが、今年の2023年のアンケートでは、集合住宅の備蓄率が非常に高くなっている。

これは防災備蓄に関する全般に言えて、水などの備蓄意識も高い。

高層マンションでエレベーターが止まってしまうと、上階に住む人は、水もトイレも大変になる。

こういう理解は、少し浸透してきたのかなと思っている。

1人暮らしの場合と、家族と同居の場合だと、家族と同居している方の方が備蓄が進んでいる。

トイレだけではなく、食料や水についても聞いた。

3年前の調査で、非常食に関しては5割ぐらいの家庭で、水に関しては6割ぐらいの家庭が備蓄していると答えた。

今年のアンケートでは、非常食は4.2ポイント備蓄率が下がっていた。

水についても2.6ポイント下がっている。

コロナ禍を経て、ウクライナでの戦争が長期化して、いろんな危機というものに関して皆さんがだいぶ慣れてしまった。

災害に備えて何かしなければというモチベーションが低下した、ということも想像されるが、トイレ以外の備蓄品は、備蓄率が下がっている。

トイレは3ポイント上がった。他の備蓄品に比べれば、良いのかなと思う結果が出ている。

災害トイレの備蓄の理由は、不安だからとか、テレビで紹介していたからという答えが非常に多かった。

災害用トイレを備蓄するようになったきっかけの災害を聞くと、東日本大震災が非常に多い。

ただ、東日本大震災からもう13年くらいになっている。

ここ最近は、水害への関心が非常に高くなっている。

災害用トイレとして、何回分備蓄をしているかを聞いた。

0〜4回分っていう方が4割弱いる。5回〜9回分というのも入れると、ほぼこれで半数以上になる。

災害用トイレはどれぐらい必要になるかというと、1日1人5回と言われている。

1週間分の備蓄を考えると、1人で35回。

備蓄している人でも、非常に数が足りない。

どこで購入したかを聞くと、非常にインターネットが伸びている。

それ以外にも、ホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケットなどでの購入が多い。

災害用トイレの使い方を知っているかを聞いた。

使ったことがある人は、7. 7%。使ったことはないが説明書を読んだが59.5%、説明書も読んだことがない方が32.9%。

みなさんに使ってもらわないと、製品間の差が全くわからないので、試しに使ってみてほしい。

災害トイレを備蓄していない方に、備蓄していない理由を聞いた。

多くの方が、特に理由はないという答えだった。

災害時にトイレが困るという情報がまだまだ皆さんに浸透していない。

災害用のきちんとしたトイレがないと自分が排泄する場合も困るが、汚物から感染症の問題や、二次災害的なものが起きる可能性がある。

今後の備蓄の予定を聞くと、4割くらいの方は備蓄の気持ちがある。備蓄するつもりはないと答えた人が2割で、わからないと答えた人も合わせると、半分以上の方が備蓄する気持ちを持っていない。

大地震や水害でトイレが使えなくなるということを、8割ぐらいの人が知っていた。

災害時にトイレが使えなくなることを知っている人の方が、災害時用トイレを備蓄している割合が20ポイント以上高かった。

災害用トイレの種類

いろんな災害用トイレがある。

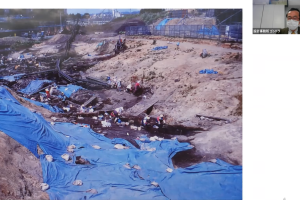

マンホールトイレの一例

仮設トイレの一例

問題点もある。マンホールの蓋は、専用の工具がないと開けない。水の流れが弱いと、汚物がどんどんたまってしまう場合もある。

仮設トイレは可搬式の個室になったもの。仮設トイレの下のタンクに400 Lぐらいの排泄物がたまる構造になっていて、バキュームカーで吸引をする。しかし水洗トイレが普及したことで、バキュームカーが少なくなっている。

仮設トイレはトラックで運ばなければならないから、災害が起きてすぐに届くわけではない。

災害が起きると、マンホールトイレも仮設トイレもすぐに行き渡るというのは難しい。

だから、自宅に携帯トイレや簡易トイレを備蓄しておくことが重要。

簡易トイレの一例

携帯トイレの一例

水洗トイレは、節水トイレでも5 Lくらいの水が必要だが、災害時には、水の調達が難しいことがよくおこる。

ビニール袋と新聞紙で手作りの簡単なトイレを作る方法もあるが、電子化も増えていて、家庭に新聞紙があまりない。商店でレジ袋が有料化されたので、ビニール袋も家の中に少なくなってきている。

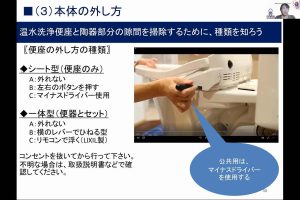

簡易トイレは、簡単に言うと、便座が付いているもの。

便座はダンボール製、プラスチック製、金属製など様々なものがある。

携帯トイレは、便座がないもの。災害で便器に水は流せないが、便器に座ることはできる場合、携帯トイレを便器に装着して使う。

携帯トイレは、凝固、殺菌、防臭などの機能のある処理剤と一緒に使う。処理剤は、用便後に振りかけるものと、先に入れておくものがある。

弊社の製品は、タブレット状の処理剤を先に入れて使うタイプになっている。殺菌力が強く、嘔吐物や血液などの消毒にも使える。ポンチョがついていて、屋外でも排泄できるセットになっている。

災害に備えたトイレについて、国は1週間分を備蓄してほしいと言っている。

2016年の熊本地震では、液状化現象でマンホールが浮き上がった地域では、完全復旧するまで2ヶ月かかった。

もし下水処理場が被災すると、復旧には数ヶ月の時間がかかる。下水処理場は海に近いところにある場合が多いので、津波の被害も起こりうる。

そういった経験から考えると、トイレの備蓄はとても重要だと言える。

質疑

(HOさん)森田先生は、昔のトイレの情報をどのように収集しているのか。

(森田)私はあまり図書館を使わない。今回の発表の基本となっているのは大体、東京市が作った報告書。

最近はネット経由で手に入れたのもある。

情報の信憑性については、複数の情報を照らし合わせて確認できるほど多くの資料が残っていないというのが実情。

(HOさん)足立さんに質問。備蓄したトイレの処理剤の有効期間は?

(足立)弊社の製品は5年だが、他社では最近は10年が多い。

10年も備蓄していると、備蓄している会社の担当者も変わり、数量算定の根拠などもわからなくなる心配がある。

5年備蓄後でも品質は落ちていないので、回収して、登山者とか、自治体の防災イベント参加者に無料で配っている。

また海外の感染症が蔓延している国に、社会貢献で使ってもらえる方策も模索している。

(高橋)携帯トイレと言っても値段はいろいろある。どう違うのか。

(足立)非常に安い値段の製品もある。

排せつ物を凝固させるために高分子吸水ポリマーが使われている。これはおむつとか生理用品にも使われているが、そこで重視されているのは吸水スピードと吸水量。

しかし携帯トイレでは、使用後に廃棄されるまで保存できるように、凝固した状態が長持ちするかどうかも重要。

ひどいものは、1日もしないうちに液状に戻ってしまう。

(川内)江戸期、明治期、大正期(17世紀から20世紀初頭)の都市部の人は、排泄後に何でふいていたのか。

(森田)住人の経済状態によって違うと思うが、紙が使われ始めていたと考えられる資料がある。時代が進むにつれて、紙の使用が普及していったと考えていいと思う。

おそらく、現在の我々と昔の人の便は、ずいぶん違うのではないかと思う。

現代人はかなり水を多く飲んでいると思う。昔は水をくむのは重労働だったから、水をあまり多くは飲んでいなかったのではないか。

そうすると、尿は濃かっただろうし、現代人のし尿と違うから、排泄時の肛門付近の汚れ方も違っていたと思う。

(足立)災害に備えて備蓄するトイレについて、説明不足があったので、補足したい。

排せつ物を入れたごみは可燃ごみとして扱われるが、災害時は、長期間、ごみの収集がされない可能性がある。

そのため、かなり長期間保管しなければならなくなる可能性が高い。

暑い時期だとメタンガスなどが発生して、袋が破れたという事例も聞いている。そういう可能性もあるということを知っておいてほしい。