- 司会

- 高橋未樹子 日本トイレ協会理事/コマニー(株)研究開発本部研究開発課 課長

- 講師

- 遠藤まめた(一般社団法人にじーず代表、トランス男性)

- 時枝穂(ときえだみのり)(一般社団法人LGBT法連合会代表理事、トランス女性)

- 野口祐子(日本工業大学教授、博士、認知症高齢者のトイレ利用時の異性介助について)

講演概要

(高橋)男女共用トイレは、飛行機、駅、ショッピングセンター、職場、公園などいろいろなところにある。いわゆる公衆トイレの男女共用トイレを使うことに抵抗があるのかどうかについて、今日の参加者に意見を聞きたい。WEB上のサイトに回答していただき、結果は、今日の後半で紹介する。

最近、オールジェンダートイレの設置が進みつつあるが、場合によっては、いろいろ課題があって、新宿の集客施設のオールジェンダートイレは、オープンして4ヶ月で廃止されてしまった。

男女共用トイレのサイン表記については、「オールジェンダートイレ」とか、「ジェンダーレストイレ」とか、「ジェンダーフリートイレ」とか、いろいろある。

「ジェンダーレス」というのは性差をなくす意味で使われたり、「ジェンダーフリー」は性差による差別をなくすという意味で使われることが多いが,これらは和製英語でもあるので海外の人には通じない。

男女共用トイレというのは、どの性別の人も使えるということなので、「オールジェンダートイレ」という表現が適切だと思っている。

JIS(日本産業規格)に男女共用トイレのピクトグラムが示されている。そこでは、表記は「男女共用トイレ」、「オールジェンダー」またはそのどちらかとするということで、英語表記の場合は、「オールジェンダー」とされている。

1.遠藤まめた

(遠藤)私が代表をしている「一般社団法人にじーず」は、LGBTの子どもや若者の居場所作りをしている。普段接しているのは中学生や高校生が多い。

自分自身がトランスジェンダーの当事者。

まずは、私が好きなトイレを紹介したい。

スウェーデンの駅には、個室に番号がついていて、駅員さんに頼むと鍵を貸してくれて、性別に関係なく使えるトイレがあった。個室の中に手洗いや鏡もついている。

自分としては、このタイプが一番使いやすい。

性別を意識せずに使うことができるし、死角も生まれない。

日本のトイレは手を洗う場所が共用になっていて、そこで他の人と一緒にいなければならないし、そこが死角になりやすい。

学校では、手を洗う場所が共用で、死角になっていると、そこでいじめが発生しやすい。

死角が少ないというのは、性犯罪だけではなく、いじめの問題からも考えていいのではないかと思う。

LGBTの学生に関する調査では、いじめやハラスメントが起きる場所としてトイレや更衣室が挙げられていることが結構ある。外部から見えないところで暴力は起きるので、スウェーデンのやり方はいいと思う。

日本では、それぞれが独立した小規模店舗のトイレは男女共用が多いので抵抗が少ない。

大きなビルのテナントで営業している店舗では、そのフロアの共用トイレになり、男女別に分かれている。これは私にはちょっと使いづらい。

普段は1日の行動を考える際には、自分にとって使いやすいトイレのありかを意識しているが、スウェーデンではそういうことを考えなくてもよくて、すごく楽だった。

台湾も性別問わず使えるトイレがある。

台北市役所のトイレはオールジェンダー・レストルームと書いてある。

中に入るといろいろなタイプの個室がある。小便器の個室もある。

この共用トイレの横には、男性と一緒に用を足したくない人のための女性トイレが別にある。

生理用品が無料で置いてあるトイレもある。

外出の際には、どこのトイレが安全かと、頭の中で計算している。

トイレはすいている方がいい。駅のトイレは混んでいて、自分の性別を疑う人がいたらどうしようかと、何となく不安になったりする。

他の人にとっては無駄なような情報だが、各地のトイレ情報が頭の中に蓄積されている。

男女別トイレしかない店での長時間の打合せは、結構しんどいと思ったりする。

文化圏が違うと、旅行をするたびに、どう思われるかと気になる。

アメリカの人にとっては、アジア人は小柄で童顔に見えるようで、多少女性の気配があっても、日本にいるときより確実に男性として扱われていた。

海外でバスツアーに行くと、トイレに行くタイミングがみんな同じなので、そこのトイレがどうなっているかわからないと、とても困る。

病院で、自分の健康保険証は女性だが、尿検査のときに男性トイレの提出口から出したら不審に思われないか不安があった。あるとき、男性トイレの方から提出したが何も起きなかったので、今は男性トイレから提出している。

車いす対応トイレは結構使うが、叱られないかなという不安がある。実際に、お前はなんでそこを使っているのか、と言われたことが1回あった。

多機能トイレ(注:日本の車いす対応トイレは、オストメイト用器具やおむつ替え器具も備えた多機能トイレになっている場合が多い)のなかには、施錠されていて、インターホンで要請しないと鍵を開けてもらえないところがたまにある。インターホンで係員と話したとき、男性トイレに行ってくれと言われたこともある。

多機能トイレがないときは、男性トイレを使うこともあるが、個室は使用中が多い。

長時間空かないから、排泄ではなく、中でのんびりしているのかなと思う。

(高橋)まめたさん自身が使いたいトイレは、男性トイレなのか、男女共用トイレなのか。

(遠藤)共用トイレがいい。

性別で分かれていると、性の区別を問われている感じがする。サインも、男性トイレ、女性トイレ、オールジェンダートイレではなく、ただトイレと書かれていたら嬉しい。

誰が使っていてもいいという感じがよくて、コンビニのトイレは使いやすい。

多機能トイレも結構使いやすい。短時間の使用に対しては、あまりとがめないで欲しい。

(高橋)車いす対応の多機能トイレと、それとはまた別にそんなに広くないけれども男女共用トイレがあった場合は、どちらがいいか?

(遠藤)多機能トイレは嫌ではないが、広くなくてもいいので、男女共用でいい。

「アイデンティティを意識させられること自体がある種の抑圧」。これはスウェーデンの高校の先生の言葉。

学校で着替える場所は、複数の人で使う。1人で着替えたいという子は、宗教や身体上の事情などを説明して先生の承認を受けなければならない。

単に着替えるということだけなのに、宗教や身体上の事情を意識させられること自体が、そもそもおかしいのではないか。

スウェーデンのように、みんなが性別を意識しないで使えるトイレがいいなと思う。

最近、新しいトイレで男女共用ブースを多めに造ったら、ネット上で激しいバッシングを受けて閉鎖に追い込まれた。

自分の価値観に合っていないと許してくれないという風潮が世の中にあって、新しい取り組みが全て叩かれているような気がする、

こういう空気の中では、共用トイレがたくさん欲しいという意見は、すごく言いにくくなっている。

トランスジェンダーに関しては、トイレで困っているという話が話題になるが、性別移行がある程度進んでいて困っていない人もたくさんいる。私もそれなりに工夫をして何とか使っている。

そんな、ちゃんと使えている事例というのが注目されないのも、バランスを欠いていると思う。

2.時枝穂

(時枝)東京都北区を中心に市民団体を数年前に立ち上げて、活動を行っている。

これまでパートナーシップ制度の普及や、LGBT差別禁止法の制定に向けた働きかけを行ってきた。(パートナーシップ制度:日本の法律では、異性間の結婚しか認められていない。LGBT等のカップルに対して自治体が独自に「結婚に相当する関係」だと認めて、様々な社会的なサービスを受けやすくする制度)

私自身もトランスジェンダーとして、講演研修や、SOGIに関する政策提言など様々な活動を行っている。

高校生ぐらいまでは、男子学生として学校に通っていた。

その当時から、男性として生きることになんとなく違和感はあったが、学校を卒業して制服を着なくていい、つまり、男性として型にはまった生き方をしなくてよくなったときに、少しずつ年数をかけて性別移行してきた。

私は、現在は女性トイレを使うこともあれば、場合によっては男女共用のトイレも使うし、多機能トイレも使うことがある。

ほんの数年前までは、私は会社で男性として働いていたので、あまり女性らしい服装をしすぎるとかえって目立ってしまい、男性トイレに入ったときに、男性に少し驚かれたことがあった。

かといって、女性トイレには入れないので、距離が遠くても自分が入りやすいトイレにこっそり行くしかなかった。トイレの中に他の人がいるかいないかで、トイレに入れるか入れないかが変わってくるので、我慢してトイレ利用を諦めることもあった。

数年前から社会活動をするようになって、ほかのトランスジェンダーと知り合ったり、LGBTQコミュニティとの繋がりができて、自分1人じゃないという安心感も生まれてきて、少しずつ女性トイレを使えるようになってきた。もちろん自分の性移行の度合いにもよる。

比較的小さな会社で働いていた当時は、そのオフィス専用の男女共用トイレが1箇所しか使えなかったが、大きいテナントビルに入っている会社で働いていた時は、利用できるトイレの選択肢が多いため私は入りやすかった。

多機能トイレが各フロアにないケースが多いので、仕事の合間の短い休憩時間に多機能トイレのあるフロアまで移動し、急いで戻ってきたりしていた。休憩時間から戻るのが遅くなっても、なぜ遅くなってしまったのか理由が言えなかったりもした。

休憩の時間が職場全体で同一ではなく、各自が個別に休憩を取れる方が、トイレ利用の混雑や集中が生まれないので、働きやすい。

会社の働き方や、シフト制の有無など、様々な要因でトイレの行きやすさが変わってくる。

商業施設や公共トイレについて、トイレ内部の設備のことばかり議論されがちだが、そのトイレに至る動線がどうなっているかもすごく大事。

私は、人通りが少ない場所だったり、あまり利用されていないトイレが入りやすい。

人目が気になるので、誰にも見られずに行きたい。

警備員がいるトイレは行きたいとは思わない。トイレに入るときは、周囲の視線や、そのトイレの出入り口の周りがどうなっているかをすごく気にする。

2023年6月、LGBT理解促進法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)ができたが、国会議員の中には法案に対する根強い反対があったり、トイレに関して言えば、一部の議員の中には、女性専用トイレを確保すべきだという意見もある。

また、手術をしていないトランス女性は男性だという誤った理解の上で議論している人もいる。

男女共用トイレやオールジェンダートイレの設置は大事だと私自身も感じているが、トランスジェンダーだけの問題として議論が矮小化されてはいけないと思う。

3.野口祐子

(野口)これまで認知症の方や発達障害の方の異性介助と男女共用トイレについて、いろいろ調査をしてきた。

2019年11月に、認知症の方のトイレについてのハンドブックを作った。

男女別のトイレに、妻と認知症の夫が別々に入った。女性トイレが混んでいて、妻が出てくるのにすごく時間がかかった。夫は早く出てきたが、妻と待ち合わせるという約束を忘れてしまって、結局、行方不明になる。

この例は非常に多くて、本当に見つからないという結果になってしまった方もある。

認知症の夫のトイレよりも、実は介護している妻のトイレの方が大変だということで、2人で入れるトイレを必死になって探すという話があった。

認知症の母親を介助している息子が、一緒に女性トイレに入れないので、外から「お母さーん、大丈夫か??」とか、大声をかける。それを見ていて、親切な女性が手伝ってくれて助かっている、という話があった。たまたまそういう親切な女性がいればいいが、必ずいるとは限らない。

妻が女性トイレに入るときに、介護者である夫が「介護中」という札を首から下げて、一緒に入るというようなことがある。またその逆もある。

また、男性トイレに妻を連れていくというようなこともある。どちらにしてもすごく変な目で見られて、非常に困ってしまうと話す方が結構いる。

個室に1人で入ったが、カギの開け方がわからなくて出られなくなる、というケースも実は非常に多い。

認知症ハンドブックのほかに、発達障害の方の公共トイレハンドブックも作っている。

このハンドブックの基となる調査は、横浜市の特別支援学校や療育センターなどで1164人の保護者にアンケート調査をした。

発達障害のある方は男性が多い。

休日の外出先を聞くと、商業施設という回答が8割ぐらいあった。

誰と外出することが多いかを聞くと、母親というのが一番で、87. 5%。

それを考えると、男児を母親が介助して、トイレに入るということが考えられる。

ここからも、男女共用トイレの必要性が見えてくる。

公共トイレで困ったことがあるか、という質問には、あると答えた方が77.5%いた。

困りごとの内容は、汚れやニオイというのが1位だが、2位は異性介助だった。ただ両者の数値は近く、割合としては非常に高い。

母親と男児の組み合わせが多いので、男女どちらのトイレに入っていいのか迷う、という回答もある。

多機能トイレの利用状況を聞くと、発達障害のあるお子さんが使うだけではなくて、その保護者も、この多機能トイレで用を足している。

68%の保護者が、多機能トイレで用を足していた。

理由としては、保護者が使いたいが、子供を外で待たせられないという回答が第1位で、6割ぐらい。

それから、異性介助であるという回答が、3割ぐらいで、第3位になっている。

多機能トイレで困ったことを聞くと、車いすの人が来ないか心配だというのが1位で、4割強だった。

それから、長時間利用していると気が引けるという回答が第3位になった。

いろんな調査でわかったことを総合すると、車いす使用者用トイレほど広さは必要ないけれど、男女共用でちょっと広めのトイレがあると、異性介助ができて非常に助かる人たちは多いと思っている。

(高橋)男女共用トイレを皆さんは使うのかについて、冒頭にお願いしたアンケートの結果を紹介する。

回答者数は男性15件、女性15件。

飛行機の男女共用トイレを使うことに対して抵抗があるかという質問に対して、男性の9割以上が抵抗を感じていない。

女性は、抵抗がないが60%、どちらかといえば抵抗がないが13. 3%だった。

駅の男女共用トイレになると、男性では26. 7%が抵抗を感じている。女性は5割以上の方が抵抗を感じている。

ショッピングセンターも大体同じ傾向がある。

女性では、職場で男女共用トイレを使うことに対して、抵抗を感じる方が多い。

今回の参加者へのアンケートでは、どういった人が使うのかとか、どういった施設にあるのかによって、男女共用トイレに対する抵抗感は変わってくるのがわかる。

(川内)女性の方に聞きたいが、飛行機のトイレで抵抗が低くなるのはなぜか。

(Ms. OT)私は、飛行機の男女共用トイレは駅よりは抵抗がない気がする。

飛行機よりも駅の方が、死角があるように思える。

飛行機だと人の往来があったり、プライバシーがしっかり保たれる設備になっている。

(川内)よく女性が、男性と同じ便器を使うことへの抵抗感を示しているが、OTさんは安全性を重視しているということか?

(Ms. OT)衛生面に関しては、トイレットペーパーを便座シート代わりに敷いていて、それは女性専用でも、男女共用でもどちらでもやっている。だから安全面に関心が向く。

(川内)便座クリーナーがあれば、男性と共用することに対する抵抗感が下がるということか。

(高橋)私は便座クリーナーがあっても使わないが、男女共用トイレについては抵抗がある。便座に男性の尿の雫が落ちていることがあるのはいやだ。他の女性の意見は?

(Ms. HT)私は男女共用トイレでも違和感はない。

トイレが汚れているときは、自分でティッシュで拭いたりする。女性用でも汚れているときはあるので、私自身は男女共用に抵抗はない。

(Ms. AD)私は、男女共用トイレとか車いす対応トイレがあるところでは、周りに使う人がいなければ、積極的に使っている。

衛生面というより、安全面と、入りやすさ。(注:日本の車いす対応トイレは男女共用で、男女別のトイレとは別の入り口になっていることが多い)

広さも含めて、いろんな方が、使いやすくて誰でも使えるようなトイレが一番必要だと思う。

(Ms. TK)私は、男女共用にとても抵抗がある。衛生面がすごく気になる。

男性が使った後だと、便座が上げられている。

年をとると、排泄回数が増えて、緊急状態で早く排泄したいのに、便座を下ろさなければならないのが頭にくる。

一方で、10数年前に両親を介護して、父親の介護の時は異性介助なので、男女のトイレのどちらに行くかで、ずいぶん困った。

なので、トイレを使う人のマナーがすごく大事だと思う。

(Ms. HN)私は男女共用トイレに非常に抵抗がある。

男女共用トイレしかない店で、トイレの床に尿がいっぱいこぼれていた経験が何回かあった。私は目が悪いので、多機能トイレしかない施設で、便器に尿がたれていたのに気づかずに座ってしまって、服を汚してしまったことがあった。用を済ませて出てきたら、待っている男性から舌打ちをされたりもした。本当に男女共用トイレに関しては良い思い出がないのでなるべく避けている。

ただ、清潔ですごく綺麗なところでは、抵抗なく入れることもある。もちろん、男女共用トイレに限らず、公共トイレにおいては安全というのは第1条件だが、次には、私は清潔ということが一番ポイントだと思っている。

(Ms. AZ)私はどちらかというと抵抗がない。

でも、女性トイレがあったらまずは女性トイレに入る。

母親の介護をしていたときは、広いので多機能トイレを使ったりした。男女共用トイレについては、まず安全という前提条件の上で、清潔、衛生面を重視する。

便座が上がっていると嫌な気持ちになるが、尿ぐらいの汚れは、トイレットペーパーでふいて使う。

(川内)便座が上がっていると嫌な気持ちになるという感覚がよくわからない。

(Ms. KB)前に男性が使っていると汚れているという先入観があるのだと思う。

(川内)男女共用のニーズがあり、今日ここに参加している人は、その必要性についてはみんな理解していると思う。

ここでは、男女共用トイレの是非ではなく、男女共用トイレに共感する人をいかにして増やすかというところが重要な論点なのではないか。

(Mr. KS)私個人としては、男女共用トイレに全く抵抗はない。

どの個室にも手洗いを設ければ、男女共用に対する抵抗が、少し減るのかなと思う。

女性にとっては、男女共用の洗面台で、男性の横で手を洗うことの方が抵抗があるのではないかと思う。

(Mr. SZ)男性からすると、女性が使うトイレはすごく神聖な場所に感じられて、入りづらい。ちょっと我慢できるときは、極力男性専用のトイレを探して使う。

(Mr. SW)私は、身近な人とシェアすることに抵抗がある。そのため、職場と飛行機で抵抗がある。

職場では、ほぼ知っている方が使っているので、男女共用トイレだったら、そのトイレの前で知り合いの女性と顔を合わせるのは恥ずかしい。

飛行機でも、私の後に自分の席の近くの人が使って、汚れていたとか噂されたら嫌なので。

(Mr. HS)私は男女共用トイレに抵抗はない。

私は学生時代にスウェーデンに行った経験がある。スウェーデンは男女平等で、ジェンダーフリーで、男性・女性という区別をあまり意識していない部分が多い。

仕組みとしては、全部が個室内で完結するようになっている。

(川内)男性が腰掛便器を使うことで汚すというのが女性にすごく嫌われている。海外でも男性は汚していると思うが、なぜ海外の女性は許すのか?日本の女性は、男が汚すというのがわかったら絶対に許さないと思う。

(Mr. KS)アメリカテキサス州のメキシコに近いところにしばらくいた。男女共用で、個室しかなかったが、綺麗だった。男の人も結構綺麗に使っていると思った。

(Ms. HN)日本のトイレでよく使われている消音装置はアメリカでは奇妙な装置だと考えられている。音に対する羞恥心も日本人とは違っている。

(Mr. HS)アメリカトイレ協会の会長が、トイレ恐怖症の本を書いている。神経症なのだと思うが、世界で数百万人の人が、外でトイレが使えないという。

(Mr. HR)私は車いすを使っていて、車いすで使えるトイレは男女共用が原則になっているので、抵抗はない。

(高橋)男女共用トイレに関して、安全、清潔、恥ずかしさ、男性が使うことへの嫌悪感、などがわかってきた。

(Mr. UE)便器を作る側がいろいろな工夫をしているのに対し、使う側がきちんと使っているのかが疑問。

腰掛便器は本来、立って小用をするような設計がなされているのか。あるいは、男性が腰掛けて小用をすることを考えたデザインなのか。

それからもう一つは、トイレに入るとき、出るときに周りの人と視線が合わないようにすることも重要だと思う。

(Mr. NK)昔、オフィス用として、男性用と女性用の形状を変えた腰掛便器を作ったことがある。人間工学的にどこまで研究していたかはわからないが、男性の腰掛便器は、前の部分に非常に余裕があって使いやすかった。

男女共用にする場合、個室の中に小便器も付けるという解決法もある。

しかし、広い便房が必要になる。また女性からは、小便器があることそのものが不快だという意見が出てくる。

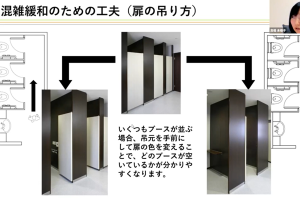

(高橋)男女共用トイレの場合は、間仕切りに隙間があると音が漏れるので、特に隙間のないものにする必要がある。

(Ms. KB)今日の話は、男女共用トイレに対する抵抗をなくすにはどうしたらいいだろうかという方向性だったと思う。その抵抗とは、習慣に基づく感覚なのか、あるいはよごれという問題なのか、わからない。

外国がどうのこうのというより、私達が一体どれを選択するのかというのが大きな問題だと思う。